Saturday, 30 April 2011

Friday, 29 April 2011

Thursday, 28 April 2011

轉戴:2011-03-06 林沛理:蘋果軟銷反智的野蠻

林沛理:蘋果軟銷反智的野蠻

《蘋果》讓讀者夠膽挑戰權勢,但又日復一日削弱他們獨立思考、明辨是非的能力。

幾個星期之前,《蘋果日報》港聞版有一則交通意外的報道,標題是《女煙民捱撞捲電車底危殆》。單看這篇報道,讀者沒有可能知道,甚至無法想像,這個最終不治的交通意外受害者,寫得一手足以令政府高官和大學教授汗顏的漂亮英文,也是個侍母至孝的女兒。她交朋結友,從不以成敗論英雄,很多失意、失業和失敗的人都得到了她的友誼。她對飲食很有心得,自己卻患上厭食症。這一切,我知道,因為這個給《蘋果日報》「定義」為女煙民的人,是我認識了二十五年的老朋友,大家的一切對彼此皆不陌生。

為什麼要將一個被電車撞倒後捲入車底,再遭輾過重傷的受害者稱為「女煙民」;並暗示「由於現場遺下香煙和(打) 火機」,受害人可能「只顧吸煙,沒留意轉燈衝出路面肇禍」?原因大概是:在這個「要用最少時間知道最多事情」的資訊爆炸的社會,《蘋果日報》以為只要亂貼標籤、製造刻板形象、附和社會偏見,以及將揣測裝扮成推理,就可以令複雜的人和事立刻變得明辨可懂(instantly comprehensible)。本來大眾傳媒有責任同時扮演社會的詮釋者(interpreter)與叩問者(interrogator)的雙重角色,既要向受眾解釋社會發生的事情,又要指出問題的所在和提出質問。

可是,《蘋果日報》所做的,卻是將報道的對象一味面譜化,把一個飛來橫禍、遭到大不幸的人的僅有尊嚴都要奪去。這是一種文明的野蠻,用德國法蘭克福學派學者阿多諾(Theodor Adorno)的話說,《蘋果日報》這種否定人的基本價值和個體性(individuality)的報道手法,是把「啟蒙的可能」變成了「野蠻化的可能」。

《蘋果》是一份徹頭徹尾為普通人辦的報紙(a newspaper for the common man),它一開始就選擇了站在老百姓和小市民的一邊,但同時它又明目張膽、幾乎不能自制地貶低這些老百姓和小市民,假設他們都是愚蠢、勢利、拜金主義、自私的、膚淺和貪婪;並根據這些假設制定報紙的編輯方向和內容組合,以及界定新聞的和報道的角度。結果,《蘋果》一方面恭維讀者,將他們的人民力量釋放出來,使他們夠膽挑戰權勢和向政府說「不」﹔另一方面卻傲慢地對待它的讀者,侮辱他們的智慧,「軟銷」反智,日復一日地削弱讀者獨立思考、明辨是非的能力。

我們不會天真到期望《蘋果》像《讀者文摘》一類刊物那樣「激人以道德」(move one to virtue)。只是倘若《蘋果》仍舊忠於其辦報理想,那麼它就算不可能完全揚棄那一套譁眾取寵的蒙昧主義,也要好好將報紙越來越強烈的反智傾向撥亂反正。

它對消費主義的擁抱(永遠都在提醒和幫助讀者做精明的消費者,卻從沒反省消費行為本身的意義),其實是在引誘讀者做「消費的癮君子」(consumption addict)——你越拼命擁有,就越覺得匱乏,最終變成無法自拔的消費狂。還有的就是那些「狗仔隊」偷拍的所謂娛樂新聞,它將讀者變瞥伯 (peeping Toms),是對讀者的矮化而非抬舉。

人才跟著金錢走,是資本主義的定律。給稿費從不吝嗇的《蘋果日報》名家如雲,還有善寫「美文」的社長董橋長駐候教。然而這種「裝飾性」(decorative)的思想性和文藝氣息改變不了報章的本質。

星期日《蘋果日報》的《蘋果樹下》辦得越有書卷味,越有批判性,便越給人一種罪人在星期天去禮拜堂做告解的感覺。我想到的是法國犬儒哲學家帕斯卡(Pascal)嘲諷教徒自欺欺人的一段話﹕「愚弄你自己,領取聖水,接受洗禮,向神父懺悔,然後一切都會有美滿的結果。」

《蘋果日報》要不再精神分裂下去,就必須把握住「人」這個中心問題,而不是在它的附近打轉。對於《蘋果日報》日後的發展,最大的關鍵在於它把「人」看成什麼﹕ 是愚民、笨伯、消費者、經濟人,還是一個公民社會的成員、一個雙肩承擔得起民主政治責任,也因此是應該得到民主的群體(a people deserving democracy)。《蘋果日報》常自詡為香港人的報紙,問題是香港人在《蘋果日報》的眼中到底是什麼﹖

《蘋果》讓讀者夠膽挑戰權勢,但又日復一日削弱他們獨立思考、明辨是非的能力。

幾個星期之前,《蘋果日報》港聞版有一則交通意外的報道,標題是《女煙民捱撞捲電車底危殆》。單看這篇報道,讀者沒有可能知道,甚至無法想像,這個最終不治的交通意外受害者,寫得一手足以令政府高官和大學教授汗顏的漂亮英文,也是個侍母至孝的女兒。她交朋結友,從不以成敗論英雄,很多失意、失業和失敗的人都得到了她的友誼。她對飲食很有心得,自己卻患上厭食症。這一切,我知道,因為這個給《蘋果日報》「定義」為女煙民的人,是我認識了二十五年的老朋友,大家的一切對彼此皆不陌生。

為什麼要將一個被電車撞倒後捲入車底,再遭輾過重傷的受害者稱為「女煙民」;並暗示「由於現場遺下香煙和(打) 火機」,受害人可能「只顧吸煙,沒留意轉燈衝出路面肇禍」?原因大概是:在這個「要用最少時間知道最多事情」的資訊爆炸的社會,《蘋果日報》以為只要亂貼標籤、製造刻板形象、附和社會偏見,以及將揣測裝扮成推理,就可以令複雜的人和事立刻變得明辨可懂(instantly comprehensible)。本來大眾傳媒有責任同時扮演社會的詮釋者(interpreter)與叩問者(interrogator)的雙重角色,既要向受眾解釋社會發生的事情,又要指出問題的所在和提出質問。

可是,《蘋果日報》所做的,卻是將報道的對象一味面譜化,把一個飛來橫禍、遭到大不幸的人的僅有尊嚴都要奪去。這是一種文明的野蠻,用德國法蘭克福學派學者阿多諾(Theodor Adorno)的話說,《蘋果日報》這種否定人的基本價值和個體性(individuality)的報道手法,是把「啟蒙的可能」變成了「野蠻化的可能」。

《蘋果》是一份徹頭徹尾為普通人辦的報紙(a newspaper for the common man),它一開始就選擇了站在老百姓和小市民的一邊,但同時它又明目張膽、幾乎不能自制地貶低這些老百姓和小市民,假設他們都是愚蠢、勢利、拜金主義、自私的、膚淺和貪婪;並根據這些假設制定報紙的編輯方向和內容組合,以及界定新聞的和報道的角度。結果,《蘋果》一方面恭維讀者,將他們的人民力量釋放出來,使他們夠膽挑戰權勢和向政府說「不」﹔另一方面卻傲慢地對待它的讀者,侮辱他們的智慧,「軟銷」反智,日復一日地削弱讀者獨立思考、明辨是非的能力。

我們不會天真到期望《蘋果》像《讀者文摘》一類刊物那樣「激人以道德」(move one to virtue)。只是倘若《蘋果》仍舊忠於其辦報理想,那麼它就算不可能完全揚棄那一套譁眾取寵的蒙昧主義,也要好好將報紙越來越強烈的反智傾向撥亂反正。

它對消費主義的擁抱(永遠都在提醒和幫助讀者做精明的消費者,卻從沒反省消費行為本身的意義),其實是在引誘讀者做「消費的癮君子」(consumption addict)——你越拼命擁有,就越覺得匱乏,最終變成無法自拔的消費狂。還有的就是那些「狗仔隊」偷拍的所謂娛樂新聞,它將讀者變瞥伯 (peeping Toms),是對讀者的矮化而非抬舉。

人才跟著金錢走,是資本主義的定律。給稿費從不吝嗇的《蘋果日報》名家如雲,還有善寫「美文」的社長董橋長駐候教。然而這種「裝飾性」(decorative)的思想性和文藝氣息改變不了報章的本質。

星期日《蘋果日報》的《蘋果樹下》辦得越有書卷味,越有批判性,便越給人一種罪人在星期天去禮拜堂做告解的感覺。我想到的是法國犬儒哲學家帕斯卡(Pascal)嘲諷教徒自欺欺人的一段話﹕「愚弄你自己,領取聖水,接受洗禮,向神父懺悔,然後一切都會有美滿的結果。」

《蘋果日報》要不再精神分裂下去,就必須把握住「人」這個中心問題,而不是在它的附近打轉。對於《蘋果日報》日後的發展,最大的關鍵在於它把「人」看成什麼﹕ 是愚民、笨伯、消費者、經濟人,還是一個公民社會的成員、一個雙肩承擔得起民主政治責任,也因此是應該得到民主的群體(a people deserving democracy)。《蘋果日報》常自詡為香港人的報紙,問題是香港人在《蘋果日報》的眼中到底是什麼﹖

Labels:

sharing 分享

毛毛瘀死屍

上月在郊外進行了二次拍攝,下半身(肚皮附近也被咬了,二粒細細點就是「蚊爛」)和腳被蚊子咬得很慘。郊外的蚊子又特別毒,被咬的位置痕癢得要命,害得我要去看醫生。經過了一個月才好起來,但卻留下了很多蚊子咬過的「蚊爛」,這陣子外出時經常要穿長裙或legging遮著它們,實在很醜怪呢。

復活節期間去踏單車,車子回程衝過馬路時我趕不及轉彎,結果大肶被欄杆夾瘀了,那個位置是「笑穴」,捽瘀時我又笑又痛,於是都沒有用力捽太久,現在還是紫黑的二大塊,拍照後和下體的陰毛很相像,好像腳生毛了 XD

星期一晚去了「明和電機」演奏會後,再去按摩,按摩師說我的手臂拉傷得頗嚴重,說可能因為我年初跌傷時拉傷了筋,內傷要完全復完需要半年至年多的時間。我想可能為近來休息不夠,加上踏單時用力不對,又再拉傷了手筋。本來按摩師想替我「拔罐」的,但當時已經很晚,時間不夠,於是只用了「走罐」。

「走罐」是先把玻璃罐燒熱,然後把它吸著背部穴位,代替手遊走於穴位之間,可以吸走濕氣,比單單用手按摩更好。熱罐吸在我的背部「雞翼位」,再上下展過背部脊椎二旁,背部的皮肉像被很多波子搾著,感覺不是痛那麼簡單,是那種被搾著皮肉的絞痛,我想酷刑大概就像這樣@_@。

隨著罐上下遊走幾次,絞痛漸漸消失,皮肉變得順滑了,也不太痛。按摩師說怕我忍不到痛,只「走罐」了一會便停下來。

我說:現在不痛了,背部像鬆了一口氣。

按摩師:那當然啦,濕氣都被吸走了,應該舒適多了。你今晚回去後不要洗澡,要過八小時後可以洗澡,不然會吸進濕氣

我:哦,我過幾天是不是要再來按摩。

按摩師:最好啦,今晚時間不夠,而且一欸過按你身體也受不了。要休息幾天才能才按。

我:過幾天我可不可以做運動?上次按摩後我做了運動,身上的瘀傷好和按摩後的紅印也退得很快。游水還是跑步好些?

按摩師:跑步可以,但游水最好。

回家後背部到腰間脊椎二旁的位置全紅了,發出微熱,若不小心碰到,仍然會痛。同時身體的熱力像被按摩燃點了,這二天也要喝很多水才能解渴。

這二天又正值是月經來臨的日子,我一連兩晚睡得像死屍。

Labels:

body language 體育堂

Wednesday, 27 April 2011

おめでと ありがと オタマトーン

雖然周身骨痛,昨晚去按摩之前,還是先上去看了「明和電機(めいわでんき、Maywa Denki)」的演奏會(如果你不知道甚麼是「明和電機」快點去 google 他們吧)。2006年他們在大會堂的演出我沒有錯過,今次也一樣,必去!

社長土佐信道在他的blog裡畫了為了來港的展覽會和演出作了「製品大移動」

在K11的明和電機玩具展覽我沒有去,在網上找到「展。」的相片,在這裡借用了。

這一set「敲擊系列」是2006那次演奏會裡看到的,其實那時也好想買一款,不過因為款式太多又不想買一套,我想來想去不知買個才好,結果全都沒有買!

這個「オタマトーンatamatone」系列,是八分音符的玩具樂器,樣子超可愛,是今次演出的重點,散場時A衝到攤位前只買淨小形的黑和粉紅二款掛件式 atamatone MELODY,這個只有單位,並內置 11 首金曲,我們一人要了一個粉紅色的,$240元一個是有點貴,不過 atamatone 太可愛,而且只會買一個啦 <== 這就是成功購物的原因了!yeah!

在會場離開後才看到有人拿著較大的 atamatone。

A:哇,好想要大個那個呢,細小的得預設的幾個單音,沒有像較大的 atamatone 可以彈奏,大的 atamatone 好玩很多。

我:訂購羅。

A:但是買了小又買大的,好像買得太多了吧……

今早在網上看找到這個 atamatone 的 Wahha go go 特別版,才真是想要呢!那排牙齒很讚!

otamatone 的主題曲,中間的三少女的水著部份,讓可愛的大叔們和我都開心死了~

社長土佐信道在他的blog裡畫了為了來港的展覽會和演出作了「製品大移動」

在K11的明和電機玩具展覽我沒有去,在網上找到「展。」的相片,在這裡借用了。

這一set「敲擊系列」是2006那次演奏會裡看到的,其實那時也好想買一款,不過因為款式太多又不想買一套,我想來想去不知買個才好,結果全都沒有買!

這個「オタマトーンatamatone」系列,是八分音符的玩具樂器,樣子超可愛,是今次演出的重點,散場時A衝到攤位前只買淨小形的黑和粉紅二款掛件式 atamatone MELODY,這個只有單位,並內置 11 首金曲,我們一人要了一個粉紅色的,$240元一個是有點貴,不過 atamatone 太可愛,而且只會買一個啦 <== 這就是成功購物的原因了!yeah!

在會場離開後才看到有人拿著較大的 atamatone。

A:哇,好想要大個那個呢,細小的得預設的幾個單音,沒有像較大的 atamatone 可以彈奏,大的 atamatone 好玩很多。

我:訂購羅。

A:但是買了小又買大的,好像買得太多了吧……

今早在網上看找到這個 atamatone 的 Wahha go go 特別版,才真是想要呢!那排牙齒很讚!

而這是在社長的blog 裡找到 otamatone 的原形,我不懂日文,不知是不是木造的。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓想要很想要很想要啊!↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

otamatone 的主題曲,中間的三少女的水著部份,讓可愛的大叔們和我都開心死了~

Labels:

music note 音樂筆記,

日記 diary

然後然後……

我常常覺得自己很懶散,學識不夠,正在考慮到外國升學,但基於金錢上的缺乏,我還在猶豫不決中。

很多朋友都不讚成我去唸書,說我應該花多時間做自己的作品,想學習不必一定要到外國諗書,自己進修便好。

其實我也想過自己進修,但我是個沒有壓力便動力很低的人,自己進修的話就像現在一樣,看看書,一會兒看電影,一會兒又說想參加朋友邀請的project,結果是甚麼也學了點皮毛,但又不算博學,更枉論能對甚麼題目有深入認識。

我最近除了跟小月老師學習手造書之外,另外還報讀了由Kalun主講的「東洋攝影美學+創作思維」課程。

我是在Femine Arts學校那裡認識Kalun的。我一早錯過了之前由他主講的另一個課程,看過Kalun的攝影作品後,我便成了他的fans。有說所謂fans是盲目的,所以我沒有理會他新課程是教甚麼的,便參加了。後來翻查課程內容,更令我喜出望外。因為他將會介紹一眾日本攝影師:川內倫子、梅佳代、市橋織江、蜷川實花、楢橋朝子、渡邉博史、瀧浦秀雄、中野正貴、こずえ、青山裕企、瀨戶正人、志賀理江子、鬼海弘雄、細江英公、石內都、北野謙及衫本博司。

哇,真是讓我開心得不得了,我非常期待,更寫了電郵給Kalun,說我很喜歡這課程。

他回覆說這課程的內容是他二年內做的research的成果。然後更詳細地說:「最近三年去了六次日本,朋友問為甚麼又去呢,我其實也答不出來。與其說喜歡不如說執著,總覺得日本還有有趣的東西我未看過,雖然朋友說,你應該到歐洲/ 南美去看看呀。我其實也覺得應該到別處去看看的,然而不久又一頭栽進日本的種種。

也許因為小時常打電玩,被日本的Soft Power攻陷了吧。我讀書時接觸的都是歐美的的攝影師,到最近一、兩年,才沉迷日本攝影,雖說他們都是受西方影響的,但我卻發現他們也有其獨特性--結合了『西方影響』與『東方特質』--大概這特質與香港這中西文化夾質的地方有著某方面的連接點吧。而且已經有太多書藉、blog及課程正在介紹歐美大師的東西了,反而以日本攝影為主的討論在香港卻經常被表面化、印象化。

比方說,在日本攝影藝術普及的亞洲國家裡,很多人會形容某些照片「很日本feel」,我覺得這一句「很有日本feel」的形容抹殺了對日本攝影更深層次的閱讀,所以這次舉辦這個課程,可以說是希望為日本攝影在來一次大平反吧。

我祈望大家透過了解日本攝影,可以重新思考自身(創作)狀況,當然,像你一樣單純地喜歡日本攝影的話,就最適合不過了。」

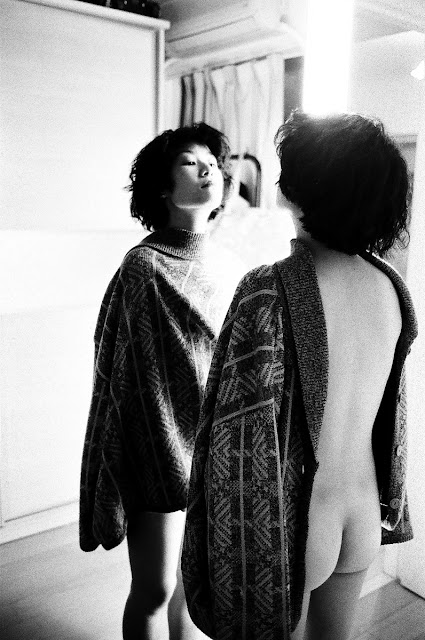

真是謝謝他這麼詳細的回信,而我為甚麼成了他的fans,看看他以下的作品,便不難理解我的心情吧 ^_^

很多朋友都不讚成我去唸書,說我應該花多時間做自己的作品,想學習不必一定要到外國諗書,自己進修便好。

其實我也想過自己進修,但我是個沒有壓力便動力很低的人,自己進修的話就像現在一樣,看看書,一會兒看電影,一會兒又說想參加朋友邀請的project,結果是甚麼也學了點皮毛,但又不算博學,更枉論能對甚麼題目有深入認識。

我最近除了跟小月老師學習手造書之外,另外還報讀了由Kalun主講的「東洋攝影美學+創作思維」課程。

我是在Femine Arts學校那裡認識Kalun的。我一早錯過了之前由他主講的另一個課程,看過Kalun的攝影作品後,我便成了他的fans。有說所謂fans是盲目的,所以我沒有理會他新課程是教甚麼的,便參加了。後來翻查課程內容,更令我喜出望外。因為他將會介紹一眾日本攝影師:川內倫子、梅佳代、市橋織江、蜷川實花、楢橋朝子、渡邉博史、瀧浦秀雄、中野正貴、こずえ、青山裕企、瀨戶正人、志賀理江子、鬼海弘雄、細江英公、石內都、北野謙及衫本博司。

哇,真是讓我開心得不得了,我非常期待,更寫了電郵給Kalun,說我很喜歡這課程。

他回覆說這課程的內容是他二年內做的research的成果。然後更詳細地說:「最近三年去了六次日本,朋友問為甚麼又去呢,我其實也答不出來。與其說喜歡不如說執著,總覺得日本還有有趣的東西我未看過,雖然朋友說,你應該到歐洲/ 南美去看看呀。我其實也覺得應該到別處去看看的,然而不久又一頭栽進日本的種種。

也許因為小時常打電玩,被日本的Soft Power攻陷了吧。我讀書時接觸的都是歐美的的攝影師,到最近一、兩年,才沉迷日本攝影,雖說他們都是受西方影響的,但我卻發現他們也有其獨特性--結合了『西方影響』與『東方特質』--大概這特質與香港這中西文化夾質的地方有著某方面的連接點吧。而且已經有太多書藉、blog及課程正在介紹歐美大師的東西了,反而以日本攝影為主的討論在香港卻經常被表面化、印象化。

比方說,在日本攝影藝術普及的亞洲國家裡,很多人會形容某些照片「很日本feel」,我覺得這一句「很有日本feel」的形容抹殺了對日本攝影更深層次的閱讀,所以這次舉辦這個課程,可以說是希望為日本攝影在來一次大平反吧。

我祈望大家透過了解日本攝影,可以重新思考自身(創作)狀況,當然,像你一樣單純地喜歡日本攝影的話,就最適合不過了。」

真是謝謝他這麼詳細的回信,而我為甚麼成了他的fans,看看他以下的作品,便不難理解我的心情吧 ^_^

photo by Kalun「Shito Shito しとしと」

Labels:

日記 diary

Tuesday, 26 April 2011

周身骨痛 @_@

我的單車技術一向不行,昨天我們「廢柴同盟」四人一同去了踏單車,在人來人往的單車徑上,我的技術進步了,沒有像以住那麼撞到途人,踏車隱定了很多。最後回程還車時,我扮勁踏出馬路,結果在轉彎時太緊張,意外地撞到圍柵,大肶被單車和欄杆夾得瘀了二大片,很痛。

家裡沒有跌打酒,用萬秀雷敦捽了一會,因為大肶是我的「笑穴」,一邊捽時我又痛又笑,原來是很辛苦的!我自己也覺得自己又搞笑又變態。

晚上睡得不好,今早起床後肩膀又再硬了,很痛,本來下班後很想去按摩,但是要先去看「明和電機」,真的累死我了 @_@ 現在膊頭仍然很痛,我打算看完明和電機演唱會後去按摩,不然今晚又要睡不著了。

Labels:

日記 diary

Sunday, 24 April 2011

Saturday, 23 April 2011

Friday, 22 April 2011

謝謝你

昨天去了「言葉 ─ 香港攝影家編慈善攝影展」,展出的攝影作品全作義賣,我尤其喜歡余偉建和朱德華的作品。而 Rachel(以下的poster photo)的作品是最讓我覺得窩心的。

趁著長假期,找天去看看吧。

這展覽是由黎健強策展的,我在展覽門前遇到他,我向他請教我想去升學的問題。他說:在我們的生命裡,我們大都只會做二種事情,一,做讓自己開心的事;二,做自己的作品。做自己的作品,很可能要花很多時間和心力,也未必會開心,也未必會成功,就算得到了別人的認同,但可能還未達到自己心裡希望做到的。不過無論你選那一樣,也不要緊,最緊要,是你選的。

真是謝謝他,無論我的決定如何,我都會好好努力。

趁著長假期,找天去看看吧。

這展覽是由黎健強策展的,我在展覽門前遇到他,我向他請教我想去升學的問題。他說:在我們的生命裡,我們大都只會做二種事情,一,做讓自己開心的事;二,做自己的作品。做自己的作品,很可能要花很多時間和心力,也未必會開心,也未必會成功,就算得到了別人的認同,但可能還未達到自己心裡希望做到的。不過無論你選那一樣,也不要緊,最緊要,是你選的。

真是謝謝他,無論我的決定如何,我都會好好努力。

Labels:

日記 diary

狐狸馬仔幾多點?

承上文:

↑ 這條走馬黑裙,原本是一條很濶很濶的大肚裙,購買時,店裡的嬸嬸說:那麼濶你怎樣穿啊?

我:我待大肚時才穿吧。

回家我試穿,把它腰間的帶子束好,讓它變了一條又高貴又合身的長裙。完全看不出是一條大肚裙子,我心想:大肚時鬆開帶子又可以穿,真是很抵買!

上星期配上高跟鞋上班,同事忍不住說:你今天很美啊。

真是開心死了。

↑ 另外這條是在長假期前買的,今天立刻穿上,這是我第一條擁有的啡色裙子。

超喜歡肩上的那個扮皮草的狐狸公仔,可愛極了。

長假期留在家中休息,中午到家附近吃bunch,之後買餸回家,晚上做飯。日間看看書,聽音樂,簡單單又過一天。

more on 「old cake's dress 我的老餅裙子」

Labels:

old cake's dress 我的老餅裙子

黑白幾何

承上文:

↑ 其實這條裙子是在往年秋季買的,裙子購買的店不設試身,

不過看到裙子上的幾何圖案黑白分明,心想即使不穿,只掛在家裡也會很好看。

在家裡掛了一段時間,老覺得自己穿上後會不好看,很難想像把波點+直簡+橫簡全放在一條裙子上會「好看」,通常的我穿衣的法則是:穿了波點,便最好不要加横間;穿了横間,便不要讓它撞上直間。

但這條裙子穿上後,真的是意外地好看,除了非常合身之外,所有黑白分明的圖案不但不覺得眼花,而是非常搭調,加上結他後我便成了「多謝支持民歌」的歌手。哈哈 ^O^

↑ 裙子質地很薄,秋季/春季外出時最好加上外套,不然會著涼。

穿上這裙子拍黑白照,分外合適。

↑想起 Leonardo Da Vinci的Vitruvian Man圖,

人體本來就內藏幾何,其實我一早不必擔心啊!

人體本來就內藏幾何,其實我一早不必擔心啊!

more on 「old cake's dress 我的老餅裙子」

Labels:

old cake's dress 我的老餅裙子

Thursday, 21 April 2011

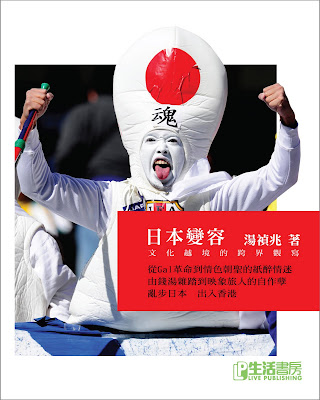

書本設計:《日本變容》/湯禎兆 著

好一段時間沒有update自己的書本設計工作。以下是剛完成了,本月新鮮出爐,阿湯的新書《日本變容》。

作者、編輯和我考慮到《日本變容》。的內容是承接《整形日本》、 《命名日本》和《日本中毒》的,所以在設計也是浴用之前的概念,基本上沒有特別詳述的地方。

這書今次以鮮紅作主色,主要作為配襯封面相片的顏色而選用的。其實我較喜歡鮮黃或桃紅色,不過它們和封面相片都不太搭調,然後我把整本書的內文題及分頁也跟著統一了用鮮紅,總覺得文化書籍以內容為主,清簡的設計,不宜太多顏色。

為這本書排版我感到很開心,更在期間讀完了《日本中毒》,真是繼《整形日本》之後又一好書。說來慚愧, 《命名日本》的設計雖然是我主理,但我卻遲遲未開始讀它 :P 現在還在讀其他的書,看來要再過多一段日子才會讀。

湯禎兆這四本「日本」系列,雖然可以獨立閱讀,但因為撰寫的時間不同,我推介有興趣的朋友,最好順序讀下去,因為我在讀《日本中毒》時,作者時有提及某些他之前已寫過的「前文」是在前一本著作裡,為免讀者感到重覆只會介簡之前的狀況,而不會詳述,所以把「日本系列」順著來讀會讓你更能了解整個「阿湯的日本國度」。

讀到這裡,很明顯,你已知道,我是阿湯的fans ^O^ 哈哈,請到書店買書支持他吧!

作者、編輯和我考慮到《日本變容》。的內容是承接《整形日本》、 《命名日本》和《日本中毒》的,所以在設計也是浴用之前的概念,基本上沒有特別詳述的地方。

這書今次以鮮紅作主色,主要作為配襯封面相片的顏色而選用的。其實我較喜歡鮮黃或桃紅色,不過它們和封面相片都不太搭調,然後我把整本書的內文題及分頁也跟著統一了用鮮紅,總覺得文化書籍以內容為主,清簡的設計,不宜太多顏色。

為這本書排版我感到很開心,更在期間讀完了《日本中毒》,真是繼《整形日本》之後又一好書。說來慚愧, 《命名日本》的設計雖然是我主理,但我卻遲遲未開始讀它 :P 現在還在讀其他的書,看來要再過多一段日子才會讀。

湯禎兆這四本「日本」系列,雖然可以獨立閱讀,但因為撰寫的時間不同,我推介有興趣的朋友,最好順序讀下去,因為我在讀《日本中毒》時,作者時有提及某些他之前已寫過的「前文」是在前一本著作裡,為免讀者感到重覆只會介簡之前的狀況,而不會詳述,所以把「日本系列」順著來讀會讓你更能了解整個「阿湯的日本國度」。

讀到這裡,很明顯,你已知道,我是阿湯的fans ^O^ 哈哈,請到書店買書支持他吧!

Labels:

book design 書本設計

Wednesday, 20 April 2011

再見,我的海景

我和這個露台上的海景相處了一年多,不過現在已建了新的樓房,全海景完全被遮蓋了。

以前每天晨早起來看到這海,天天都不想上班,尤其在天氣晴朗的日子,便非常非常非常不想離開屋子,心想,這麼幽美的環境,不能前去走走,卻要返回只有冷氣、沒有窗戶的辦公室,實在很慘 :P

有時候早上心情不好,或是沒有精神,這海景總能給我力量,看到外邊的景致那麼生氣勃勃,心裡喊:噯,打起精神來啊!

有人以為這個全海景住宅的租金非常貴,覺得是有錢人的玩意。但其實我是以特價租到這單位的,租給我們的業主和地產公司的人都是好人,他們出租時,一早聲明這海景只是暫時的,前面的空地一定會建一座新的樓房把景致全擋著,而原來的租戶一知道要建樓後便立刻搬走了。地產經紀在合約裡替我們爭取,若果空地建樓的工程開展後很嘈吵,我們可以要求在合約其未滿前搬走,或者要求業主減租。

我以為以上地產公司和業主的做法是正常的,但後來認識了住在一、二樓的住戶才知道,我很幸運。因為一、二樓的業主說她購買二層單位時並不知道前面會建新屋,她就是為了這海景而買的!我的反應是:吓!

她說雖然無奈,但也沒有辦法。

事後,我向朋友提起,說樓下的業主和中介的地產公司沒有良心,說他們騙人。

朋友卻不以為然地說:這個世界係咁o架啦,咁你同人地講明了,佢又點會買呢,現在也不算騙人,只是沒有說出來羅,其實買的人也有責任問清楚的。

我再次覺得很無奈。

朋友:換著是你可能也會這樣做吧,誰也想自己的物業賣得好價錢。

我:如果我是業主,我雖然不想賤價賣出,但也會說明會建樓的。

朋友:你買少o的野,儲多o的錢,買到樓至算啦~

我:哼!

半年前,有一天我發現屋前的樹木被斬矮了,也有些小樹被清走,屋前的樹木變得很疏落,起初我還以為是漁護處的人來了修樹,後來才知道斬樹的是隔壁一戶新搬來租住了二樓連天台的人家,他們自顧工人把樹木斬掉了,我覺得他們真是衰格!

為了這事,我看到村長(好像是村長吧 :P)和幾個村民(好像是原居民吧,但誰在香港不是原居民呢,我質疑「原居民」到底是甚麼。)也來到他們屋前責罵他們:你係租了這屋,但前邊的樹木不你的!你沒有權斬我們村的樹木,你知不知道,我們已把你例入了黑名單,下次你再租樓時,就會知道會很麻煩!

樓上的租戶不敢出來應付他們,只不停地在講手提電話。

我從另一個住在村裡的朋友得知,原來是租給他們的地產經紀胡亂承諾,應該是在為了做成生意,他們出租時說:「若屋前的樹木擋著景觀的話,你自行找人清理吧」之類的說話吧,租戶才會想到斬樹。在這裡,有誰會在意樹木的生死呢。

現在大部份樹木重生了,不過有二棵被斬剩一尺多樹幹的大樹就完全死掉了,現在樹幹旁長滿了野花野草。大自然真的很神奇,你斬殺了一棵,它又再孕育另一些生命。

我家前新建的樓房聽聞是屬於村長的,他申請了十幾年,因為化糞池不能太近濕地而一直建不成屋,但後來他想到了一條「屎橋」,就是把化糞池建很遠離濕地,然後引一條很長的屎渠連接到屋裡。我看到時覺得很搞笑,不知未來那家人的屎有儲多少才可以引到化糞池裡 XD

我家屋前大樹和大樹之間的矮小樹叢,之前因為要擺放建築材料而被清理掉,只留下草地,現在整棟屋己差不多建好,但有幾會發現在大雨後新生的野花野草長高不久便被清理掉。這時我心裡明白,每個周末來看屋,想買海景樓的人,誰不想屋前是沒遮沒擋的無敵海景呢,那麼到底誰清走了矮叢和新生植物便不語而寓了。

如果,看海能讓人心感平靜,這片大家也想得到的海景,到底是讓我們快樂了,還是讓我們變得瘋狂了呢?

前天晚飯後外出走走,幫助消化。我向 S 提起我在周末在村裡逛時看到有二位大嬸在濕地裡斬拆小樹,我覺得她們不對,也可能是犯法的。我指出大約的濕地位置,那裡的矮樹被斬掉了一邊。就在言談之間,我遠遠看到有一條紅白膠帶圍著一個地方,我驚叫:唔係又起樓呀!

S:唔會卦,又起?

我們走近一看,一個位於海景前的停車場,向海的部份被圍起了一個長方形。

S:啊,係喎,十成係起樓,看這個勢。

我:唉!怪唔得知前邊的濕地矮樹被斬啦,很明顯又是因為不想讓它們有機會長高,遮住海景啊!

S:唉,香港!

我:唉,沒辦法,周末若我留在家中也會遇見一團又一團的「睇樓團」,這裡的樓只會越起越多,越起起密,看來又要搬屋了。

↑ 我可能鳥兒(你看不到她嗎?她站在露台邊,燙斗的尖端指向細小的她)

再沒有機會飛到我的露台上了

再沒有機會飛到我的露台上了

Labels:

日記 diary

Tuesday, 19 April 2011

Subscribe to:

Posts (Atom)